常熟普法30年六个全国先进一个不少

来源:法制日报--法制网

责任编辑:李婷

发布时间:2016-08-16

阅读次数:

在今年举行的第八次全国法治宣传教育工作会议上,江苏省常熟市被中宣部、司法部、全国普法办联合表彰为全国“六五”普法先进县(市、区),成为全国唯一连续六次获得普法先进的城市。

从“一五”普法到“六五”普法30年间,在常熟市委、市政府的推动下,常熟市司法局从组建普法讲师团深入干部群众中进行“扫法盲”开始,相继建立起普法讲师团、普法联络员、法治文艺特色团队、法治新闻宣传联络员、普法志愿者五支普法骨干队伍,将法治思维、法律知识、崇法尊法精神在群众中扎根生长、开花结果。

《法制日报》记者采访了解到,常熟市在机关、村(社区)、学校、医院以及规模以上企业大力推动普法阵地建设,打造了“一镇一品”普法特色,在“大普法”格局下为城市的经济发展、平安和谐营造了良好环境。

普法讲师团

群众的法律顾问团

常熟市支塘镇任阳社区近日举行了一场以案释法的法治讲座,社区会议室里座无虚席。村民一边翻看普法宣传资料,一边就赡养老人、婚姻家庭等问题向台上的普法人员提问咨询,场面十分热闹。这说的是支塘镇“农民学法15分钟课堂”的现场。

自从有了由法庭、司法所、综合执法局等部门组成的普法讲师团,该镇18个村、社区就能独立开展面向老百姓的法律知识讲座,既解决了群众即时法律需求,又普及了法律常识。

“普法最初就是从‘扫法盲’开始的!”退休多年的常熟市司法局法宣科老科长金林浩回忆“一五”普法开始那一年的情形,言语中显得十分激动,“当时为了到基层普法,局里领导一下决心买了一台电视机和一台录像机,到村镇巡回播放普法资料片。考虑到法律知识较为专业,还建立了一支兼职普法讲师团队伍,到基层乡镇巡回讲授。”

据了解,30年间至少有1000多人参与到常熟市普法讲师团的行列中,形成了市、镇、部门、村四级讲师团网络,还先后开展了“百名普法讲师送法进村入企”“农民学法15分钟课堂”“一村官一故事宣讲”“一律师一案例宣讲”等系列法治宣讲活动,并为基层单位培训了一大批业余普法辅导员。

普法联络员

镇街的普法中坚

据了解,“三五”普法时期,常熟市开始组建普法联络员队伍,并出台了《常熟市普法联络员工作职责》,明确工作任务,落实责任分解,并通过每季度工作例会、年度工作考核、每年表彰先进等方式,加强普法联络员的管理。

目前,有90个部门和镇街法制科长、司法所长担任普法联络员。“六五”普法期间,普法联络员还根据“谁执法谁普法、谁主管谁负责”的普法责任制要求,分工负责,在全市形成“大普法”工作格局。

魏栋梁是常熟市水利局一名普法联络员,在一年一度的“水法宣传周”上,他创新思路、创新形式,组织策划了走进街头、农村、学校、电视、网络等“九个走进”系列活动。

古里镇司法所原所长姚振华也是一名普法联络员,他独创了“用心、动情、求实”普法工作法,还自编自办法治月刊、普法宣传折页,并推动镇政府建立了农民法治广场、小康村法治文化园,组织法治艺术团的巡回演出。他所在的司法所10多年来还成功调处各类民间纠纷3500多起,指导基层调委会调处纠纷2800多起,通过宣传法律,有效防止了基层矛盾激化,促进基层社会稳定。

法治艺术团

基层的文化传播者

在常熟,拥有600多年历史的白茆山歌,作为中国非物质文化遗产,被称为“吴歌一绝”,古里镇充分利用这一当地独特的民间艺术形式创新法治文化,于2005年组建“白茆山歌法治艺术团”,创作表演了大量与广大群众生产生活贴近的法治山歌,群众听得懂,也喜欢听。

多年来,该艺术团走进村庄和社区,深入工厂和学校,编演出一系列讴歌法治、宣传法律的新编山歌,其中《学法用法和谐来》《遵纪守法当模范》《学法懂法还守法,村里播满幸福苗》等还先后在各级调演中获奖,艺术团也被评为该市十佳法治文艺特色团队。

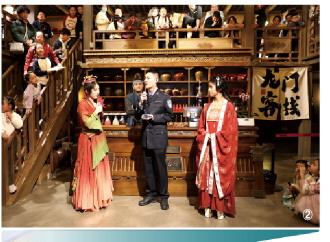

常熟市司法局局长冯晋介绍说,常熟组建了京剧、评弹、越剧等形式多样的社区法治艺术团,通过到村居举办专场演出,以让群众耳濡目染、润物无声的方式,将法治文化的种子根植在了基层。

法治新闻宣传联络员

来自媒体的普法宣传员

媒体是法治宣传教育工作的重要平台和力量。2007年,常熟市法宣办聘请来自电视台、电台、报社的15名新闻工作者担任法治新闻宣传联络员,并明确了联络员负有宣传报道法治新闻,运用典型案例推动法治新闻宣传,用法律知识阐释社会生活热点问题等职责。

“二五”普法开始至今,常熟电台《午间风》栏目一直是该市普法的重要阵地,也是政府有关部门解决民生问题的重要桥梁。获得过全国“四五”普法先进个人的节目主持人安然介绍,20多年来,在栏目组成员努力下,已经成功地在百姓群体中树立起了“有事就找《午间风》”的概念,许多政府部门还把节目看成和百姓沟通的桥梁,每逢决策出台,主管部门往往会先在该节目中和百姓讨论一下,以获得更多民意理解和支持。

据了解,利用媒体从业人员的影响力,常熟市还先后在当地电视台开始了《法在身边》《春来外传》普法方言栏目,在电台开辟了《法治红绿灯》,在《常熟日报》上开辟“律师点评”,在广播电视报开辟“法与生活”等知名栏目,日复一日将法治精神传播给干部和群众。

普法志愿者

农村的普法达人

在海虞镇,每当人们提起从事农村文化宣传工作已有30年的汤建堂,大家都会不约而同地翘起大拇指。“多年来,如何使农村文化与普法宣传创出特色、贴近群众,是基层普法工作的难点。”汤建堂说,农村中年纪稍长一点的,都喜欢在茶余饭后听一段广播,于是他就萌生了以方言演译法治文化创作的想法,“元元翠翠拉家常”这一特色广播栏目小剧应运而生。

10多年来,这个栏目已在当地小有名气,成为海虞百姓不可或缺的法律“大餐”。

据了解,在这五支普法骨干队伍的合力下,常熟市还先后培养打造了虞山法治雕刻、董浜法治灯谜、尚湖法治戏曲、辛庄法治评弹、沙家浜法治民间艺术、支塘法治村娃艺术、梅里法治孝廉、碧溪法治诗词等“一镇一品”法治文化特色品牌,展现了法治宣传教育工作的独特魅力。(丁国锋)